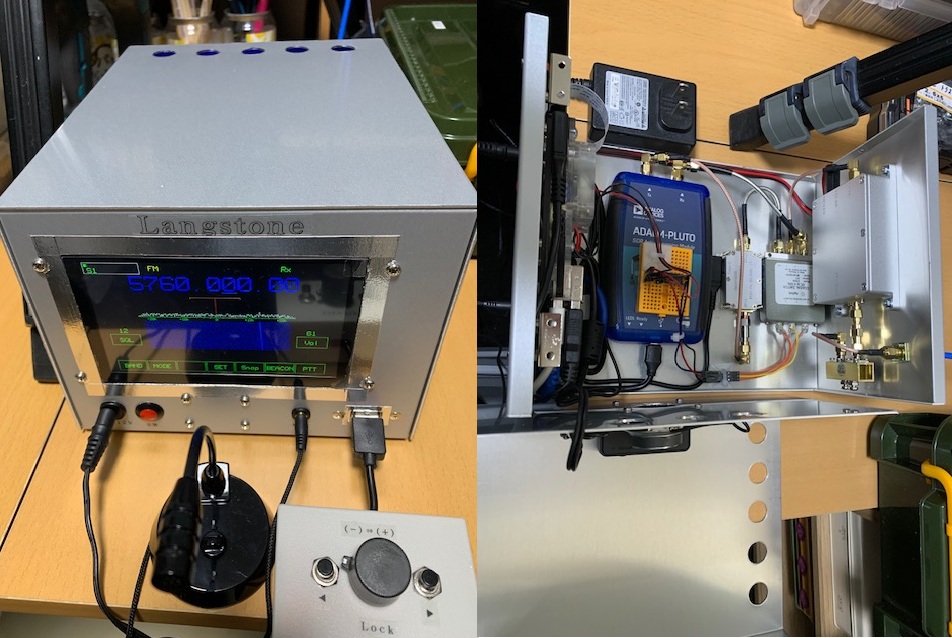

1. Langstoneの概要

Langstoneは、Raspberry Pi(マイコン基板)とADALM Plutoのようなソフトウエア無線(SDR)を活用した自作無線機で、U/V/SHF帯のオールモードトランシーバが製作可能です。Langstoneプロジェクトは、アマチュア無線の愛好者や技術者が、安価に且つ柔軟に無線機を構築できることを目的にしています。

2. 稼働開始と安定化の経緯

2024年末にかけてLangstoneの製作を進めました。2025年1月25日頃から、Langstoneが安定して動作するようになりました。それ以前は電源供給やUSB通信に不安定な点がありました。具体的には、Raspberry Pi 4の5Vピンから電源供給を行っていたところ、画面に電源不足を示す稲妻マークが表示され、動作が不安定でした。これを解消するために、100均で購入したL字USB-Cケーブルをカットして直接USB-Cから5Vの電源供給を行ったところ、画面の稲妻マークは消え、安定した動作が得られました。

また、Plutoとの接続に使っていたUSB microケーブルに小さなパッチンコアを付けたものとUSB L字アダプタを使っていたところ、Plutoが認識されなかったり、バンドスコープが突然止まったりする問題が発生しました。最終的にオリジナルのケーブルに戻したところ、USB通信が安定しました。

3. PlutoへのTCXOの取り付け

PlutoへのTCXOの取り付けは当初表面実装タイプを用いようとしましたが困難でした。JK1DGGさんから50MHzのRojon Canタイプ(AliExpress)を紹介して頂きました。

4. Plutoのバージョンについて

Plutoの以前のバージョンでは50MHzのTCXOを使用すると誤動作を起こすケースがあるとのことでした。私が使用したPlutoはDigiKeyから購入したRev.Dで、特に問題はありませんでした。

5. 使用した主要パーツと構成

ケース: タカチ MB18-14-23 (サイズ: 23 x 18 x 14 cm)ただし、ケース内に板を立てるなど工夫すればもっと小さいケースに入ると思います。今回は余裕をみてこのサイズを選択しました。

Raspberry Pi: 手持ちのRaspberry Pi 4を使用。

タッチスクリーン: Freenove 5インチタッチスクリーンモニターを使用(AMAZON)。

ケースには10mmの六角スペーサーとホームセンターで購入した小さなL字金具を使って取り付けました。

ADALM Pluto(SDR): 購入したところRev.D(DigiKey)。

マイク: 最も安価なマイク(ケーズデンキ)。音質があまりよくないのでアマチュア無線用スピーカマイクに置き換える予定。

スピーカー: 最も安価なUSB電源スピーカー(ケーズデンキ)を分解し、モノラル化しました。

USBオーディオ: UGREEN USBオーディオ変換アダプタ(AMAZON)を使用。数年前にHF QRP FT8用に購入したものです。

PA (パワーアンプ): 5-6GHz 2W(AliExpress)を使用。入力には30dBのATTを装着し、放熱シートを貼ってケースにねじ止めしています。後にパーツのATTは外しLangstoneの設定でソフトウエア的にATTを設定しました。このPAは送信時にPlutoの出力を増幅しWiFiブースターを送信状態に自動切換えするために用いています。

WiFiブースター: 5GHz帯 5W(AliExpress)。

同軸リレー: 中古のコントローラー内蔵型DC5Vラッチ動作リレー(コスモウェーブ)。受信時にWiFiブースターの出力がオープンまたは接地となるのを避けるため、同軸リレーの使用していない側が内部で50Ωに接続されるタイプを選びました。

BPF (バンドパスフィルタ): 5.6GHz帯BPF(コスモウェーブ)。WiFiアンプを用いているためBPFが不要となり後で取り外しました。

GPIOリレー制御: ドライバー内蔵リレーモジュールキット(秋月電子)。

DC5V電源: 小型高効率DCDCコンバーター可変電源キット(秋月電子)。

6. 制作過程での注意点とアドバイス

WiFiブースターの出力がSMAリバースでした(!)。WiFiブースターに付属の高周波フレキシブルケーブルを用いました。GPIOリレー制御回路については現在小型ブレッドボードを使用していますが、今後基板に置き換える予定です。ケースの放熱穴は、上面ではなくケースの裏面に加工すればよかったと感じました。あらかじめ放熱穴が開いているタイプのケースもあります。

7. 測定結果とフィードバック

2025年3月16日にコスモウェーブのフリマの機会にLangstoneの測定を行って頂きました。雨天でフリマは中止でしたが測定を対応して頂けました。測定の結果スプリアスは問題ありませんでした(測定結果の写真を用いJARD保証予定1)。出力は0.5W以下に絞っていますが、この状態でも十分使用可能とのこと(アンプが熱くならず、安定しています)。また、コスモウェーブ社長7L1WQGさんから次のアドバイスをいただきました。

L字アダプタ: マイクロ波用のRのついた直角アダプタを使うと良いとのこと。通常のL字アダプタは減衰の原因となります。Rのついた直角アダプタが入手できなかったのでL字アダプタは全部外しました。

テフロン同軸ケーブル・高周波非対応フレキシブルケーブル: 実際に5GHz帯まで使えないことが多く、減衰を引き起こす原因となります。ケーブルはコスモウエーブのフリマやヤクオフで入手したセミリジッドケーブルに全部置き換えました。

8. 参考情報

Langstoneの記事を掲載されておられた山崎OMがホームページを閉鎖されることになり(2025年)大変貴重な資料として下記リンクに収録させていただくことになりました。これはLangstoneの製作で大変参考にさせて頂いた内容です。

⇒ マイクロ波SDRトランシーバーラングストーン プロジェクト

YouTube

⇒ ラズパイ4を使った 5バンド バンドスコープ付き オールモード 自作トランシーバーの製作

⇒ 自作VHF-マイクロ波SDRトランシーバー – パート2

⇒ 自作SDRトランシーバーで初のFM&SSB通信!パート3

⇒ ラズベリーパイを使用したPortsdown4/Langstoneトランシーバー

本家

Github

⇒ Langstone SDR Transceiver by Colin Durbridge G4EML

⇒ Langstone-V2 SDR Transceiver by Colin Durbridge G4EML

⇒ Langstone-V3 SDR Transceiver by Colin Durbridge G4EML

ADALM Plutoと類似ボードのファームウエア

9. 制作中の写真

- JARD測定器室の開放(一般利用サービス)を利用された方もおられます。 ↩︎

10.その後の改造とテスト

その後筐体をタカチ MB14-8-20 (サイズ: 14 x 7.5 x 20 cm)に入れ直しコンパクト化し、車載のテストも行いました。1時間ほど稼働させた後画面に温度超過のマークが表示されたので、放熱対策として3cm角の5VDCファンを筐体に取り付けました。水色のケーブルは2025年のハムフェアでTMCのブースで買った1.8mセミフレキです(これは良いですね)。

アンテナは100均メガホンが少し目立つので写真のコスモウェーブの高ゲイン・ ホーンアンテナにしてみました。ホーンアンテナは三脚を使用した場合はシートベルトをかけておくと倒れませんでした(ひもで縛った方がより安全)。さらに発泡ゴム素材でスタンドを作成してダッシュボードに設置しました。

受信感度はIC-905と同じぐらいのようです。六本木の5.6GHzビーコンはアンテナが前向き固定にもかかわらず東関道・習志野あたりから首都高・高井戸あたりまで良く聞こえました。ビルや壁の反射のためと思われます。中央道では信号の強度は弱くなりますがモニタできました。高速から降りても道が東西に真っすぐ伸びているような所では地上高でもビーコンがよく聞こえました(国立・府中あたりの甲州街道や自宅付近など)。

11.Langstoneの構成例

Langstoneの構成例です。

① Raspberry pi 4 ② ADALM Pluto(SDR) ③ 中古同軸リレー ④ パワーアンプ(プリアンプ) ⑤ WiFiブースター ⑥ オーディオアンプ ⑦ 同軸リレー制御リレー ⑧ USBオーディオ ⑨ 12V→5Vコンバータ(6A) ⑩ 中古セミリジッドケーブル ⑪ タッチ液晶パネル ⑫ スピーカ

Langstoneの構成例ブロック図

12.Langstoneの部品・費用の例

| 部品 | 型式 | 購入先 | 個数 | 単価 [円] |

| CPUボード | Raspberry Pi 4 Model B 4GB | 秋月電子 | 1 | 10,670 |

| 液晶タッチパネル | Freenove 5インチタッチスクリーン | Amazon | 1 | 5,980 |

| SDRモジュール | HamGeek Zynq7010+AD9363 | AliExpress | 1 | 16,641 |

| プリアンプ | WYDZ-PA-5G-6GHz-2W | AliExpress | 1 | 2,316 |

| WiFiブースター | Wifi 5.8GHz 信号ブースター 5W | AliExpress | 1 | 9,616 |

| USBオーディオ | UGREEN USB オーディオ 変換 | Amazon | 1 | 1,099 |

| USBマウス | 超小型マウス | Amazon | 1 | 583 |

| イヤホンマイク | エレコム ヘッドセット | Amazon | 1 | 877 |

| 同軸リレー (5V) | (中古) | コスモウェーブ・フリマ | 1 | 5,000 |

| セミリジッドケーブル | (中古) | フリマ・ヤフオク | 4 | 200 |

| DC-DCコンバータ可変電源 | 小型高効率6A DCDCコンバータ | 秋月電子 | 1 | 1,320 |

| ケース | タカチ MB14-8-20 | 秋月電子 | 1 | 1,480 |

| 合計 | 56,082 |